CIENCIA Y TECNOLOGíA

3 de septiembre de 2025

Sorgo: estudian distintas alternativas para controlar al principal hongo que afecta a este cultivo de exportación

Un equipo del CONICET analiza las características de un microorganismo difícil de combatir y que puede perjudicar a la Argentina como uno de los principales vendedores mundiales de este cereal.

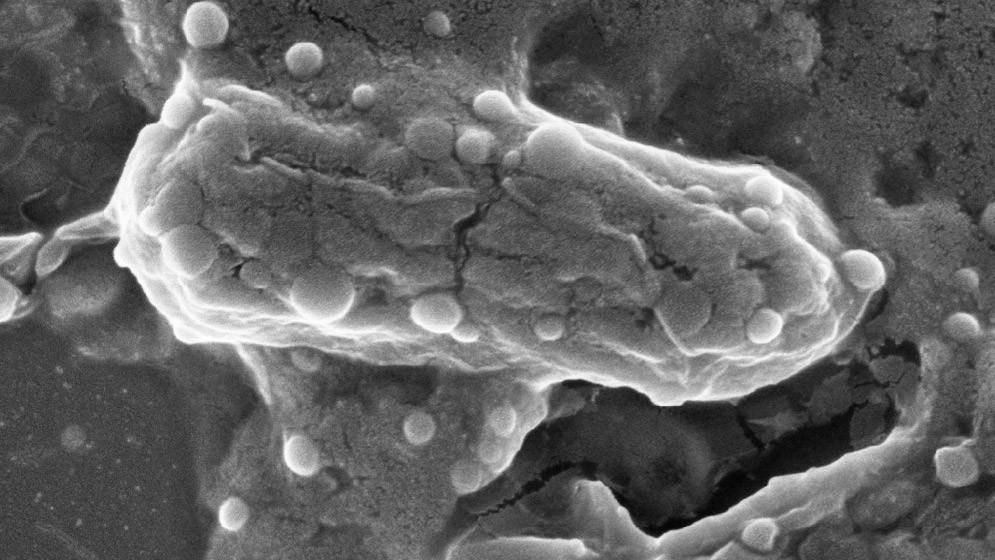

Con un crecimiento sostenido en los últimos años, el sorgo va ganando cada vez más difusión en la Argentina, especialmente en torno al consumo humano, no demasiado popular en estas latitudes. Y es que el hecho de ser libre de gluten y gozar de una alta resistencia a las sequías lo convierte en un cultivo provechoso, más allá del importante valor que ya tiene en tanto grano de exportación hacia países que lo utilizan para la elaboración de bebidas fermentadas, harinas y otros productos, como China, principal comprador del cereal a nuestro país. Pero, aquí y en el mundo, el problema más grave del sorgo tiene nombre y apellido: se llama Epicoccum sorghinum y es un hongo microscópico que contamina y afecta la salud no solo de la planta –causando un gran perjuicio económico–, sino también de los animales y personas que eventualmente la consuman.

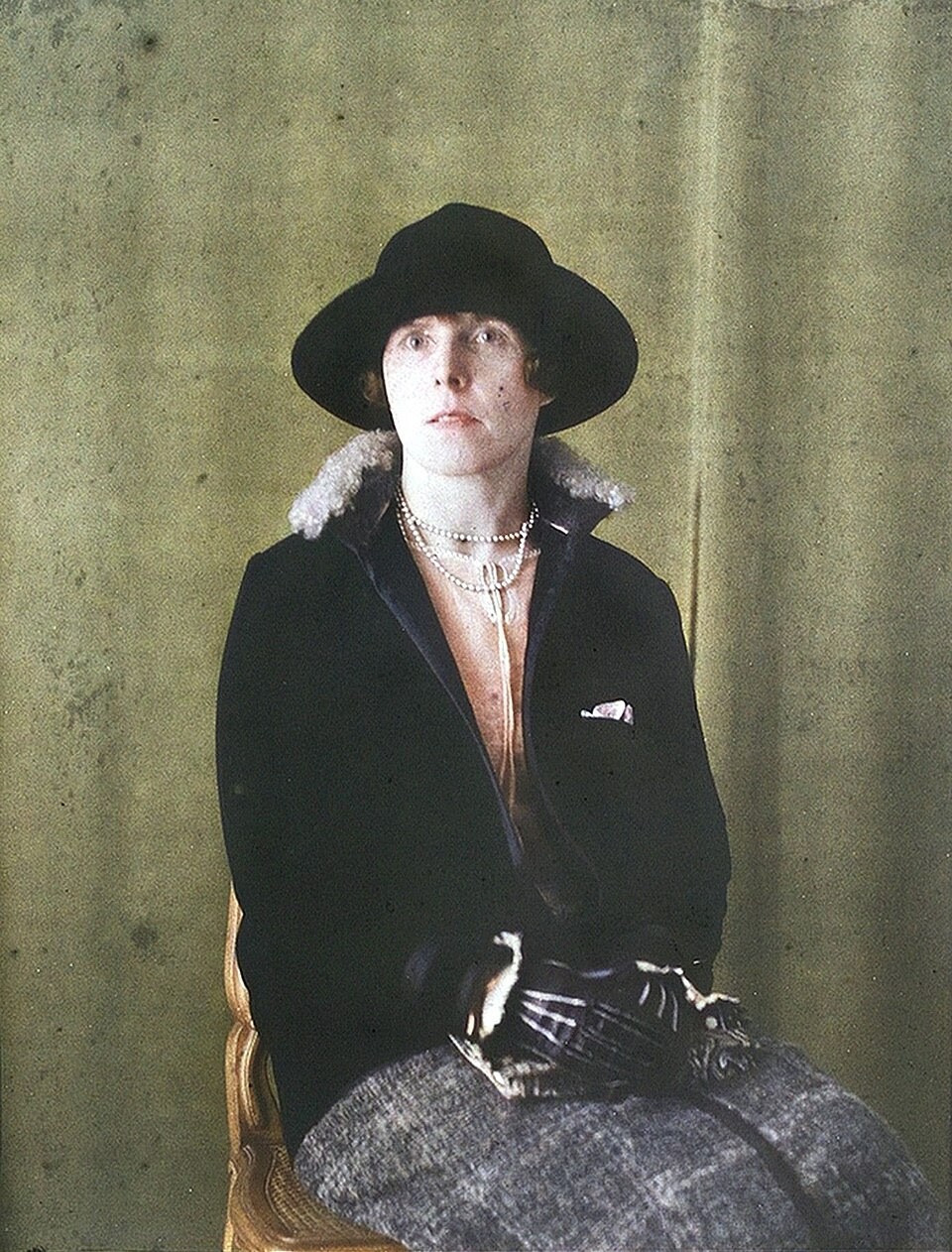

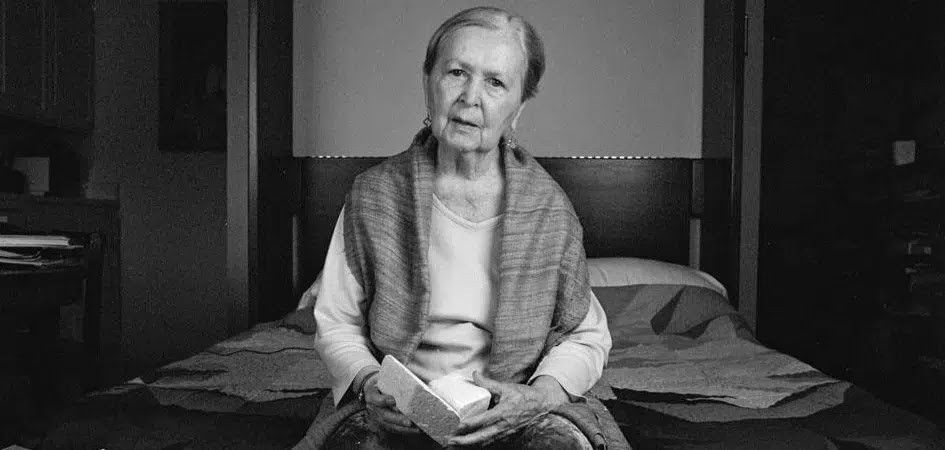

Es sabido que las plantas conviven con los hongos, como así también con bacterias y muchos otros microorganismos que, juntos, componen la microbiota vegetal que tiene un rol activo en el desarrollo y salud de las plantas. Pero este hongo en particular no forma parte de ese conjunto: “A diferencia de otras especies que son inocuas o incluso benéficas, la presencia de E. sorghinum siempre es perjudicial debido a que deteriora los cultivos y, sobre todo, porque es micotoxigénico, quiere decir que produce una toxina llamada ácido tenuazonico (TeA) que causa un daño enorme a los granos antes y después de la cosecha”, explica Andrea Astoreca, investigadora del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), donde lidera uno de los pocos equipos científicos del país dedicados a estudiar su incidencia en sorgo.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

👉 https://noticiasconenfoque.com.ar/

Ofrecemos lo más relevante en noticias.

Ubicado en el quinto lugar en importancia mundial detrás del maíz, el trigo, el arroz y la cebada, el sorgo va tomando un rol fundamental en la cadena agroindustrial argentina, situando al país como el tercer exportador mundial. El auge internacional que viene cobrando fue uno de los motivos de Astoreca para afinar la mirada sobre este cereal y las formas en que se ve afectado por E. sorghinum, un hongo patógeno –es decir que causa enfermedades– ampliamente extendido a lo largo de distintas regiones tropicales y subtropicales. “Desde hace varios años me focalizo en el aislamiento e identificación de diferentes especies fúngicas, es decir de hongos, presentes en sustratos tanto de consumo humano como animal, y en las sustancias tóxicas que producen, llamadas micotoxinas, y los daños que pueden causar. Particularmente la producción de la toxina TeA estaba siempre asociada a otros hongos, pero no tanto a este, que resulta que aparece en un porcentaje altísimo en los cultivos de sorgo en nuestro país”, describe la experta.

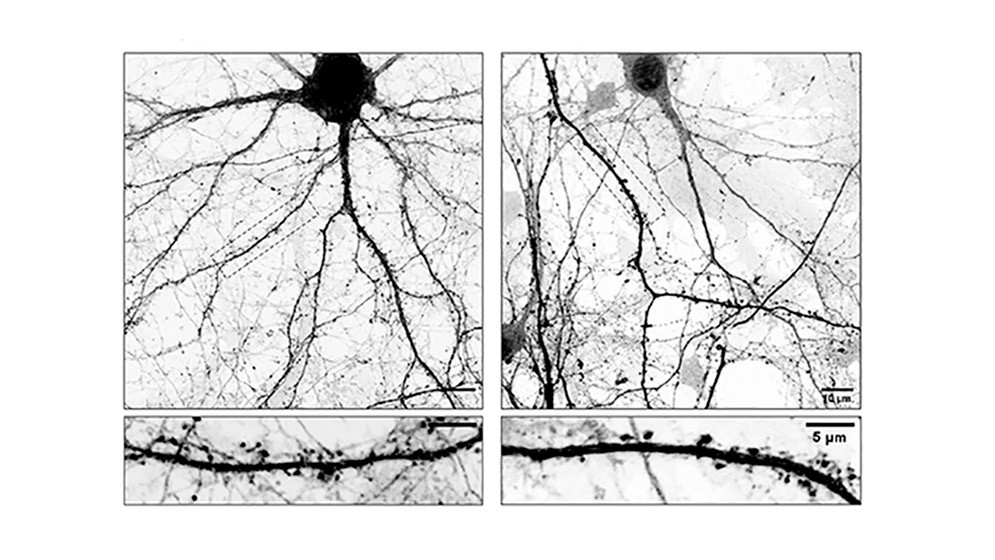

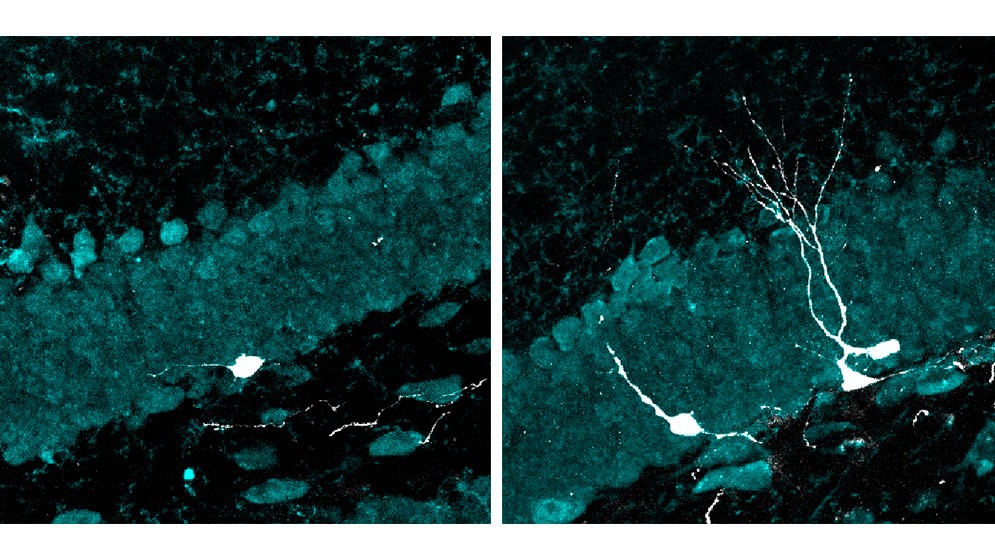

Junto a sus colaboradores, fueron avanzando en la identificación y descripción de sus características morfológicas y moleculares, como también en el estudio de las condiciones que favorecen la producción de la toxina. “Lo ideal sería prevenir el crecimiento del hongo, pero es muy difícil: se reproduce a través de esporas que están en el aire y tiene la capacidad de vivir prácticamente en cualquier superficie. Se puede alojar en la semilla y se adapta al campo y al almacenamiento en silos, donde incluso se multiplica”, relata Astoreca. Uno de los proyectos de su línea de investigación apunta, precisamente, a profundizar en este aspecto –denominado ecofisiología– y conocer cómo se comporta de acuerdo a diferencias en la disponibilidad de agua, en las temperaturas, en el pH de los sustratos, entre otros. Con esa información, se proponen trazar curvas de crecimiento y producción de la toxina en el tiempo para definir los factores limitantes y así cuantificar con precisión el perjuicio en el rendimiento.

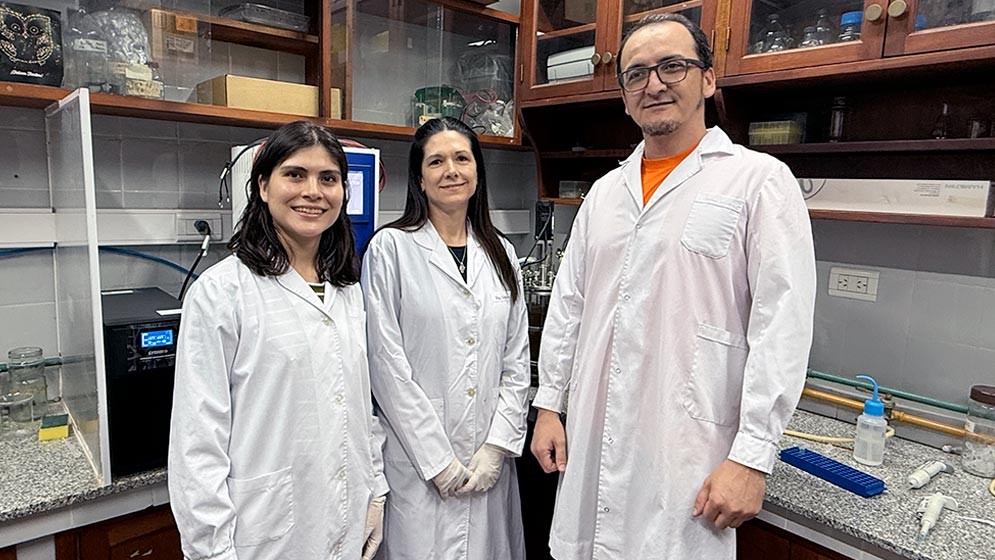

A medida que el equipo reúne mayor conocimiento sobre el funcionamiento y modos de vida del hongo, se abren las posibilidades de avanzar en la búsqueda de alternativas biotecnológicas que permitan ir dejando de lado el uso de productos químicos sintéticos para combatirlo. “Se trata de aprovechar la acción de otros organismos vivos que, mediante algún mecanismo biológico, indirectamente consiguen prevenir o limitar su crecimiento”, señala la investigadora. Uno de los trabajos con mejores perspectivas se lleva adelante junto a otro equipo del CINDEFI liderado por Flavia Luna, investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), y se concentra en el estudio de diferentes géneros de bacterias benéficas de las cuales se comprobó que tienen potencial antagónico, es decir capacidad de limitar el crecimiento de E. sorghinum. “Mediante ensayos de laboratorio hicimos enfrentamientos entre ambos y pudimos observar que las bacterias generan compuestos volátiles que perjudican su desarrollo”, añade Astoreca.

Por otro lado, también se encuentra en marcha un proyecto, en este caso de manera conjunta con colegas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que involucra a distintas cepas de levaduras, hongos unicelulares que desempeñan un papel importante en la descomposición de la materia orgánica y la fermentación de los alimentos. Aisladas del sorgo, lo más prometedor es que podrían ser capaces de prevenir la micotoxicosis en los animales que lo consumen mediante la absorción de la toxina en las paredes celulares dentro del tracto gastrointestinal formando complejos insolubles que son eliminados a través de las heces. Eventualmente, tanto esta línea de investigación como la anterior progresarían hacia una instancia de experimentación en las plantas y en el campo para observar las interacciones en su contexto real, y de este modo seguir avanzando hacia la búsqueda de una solución posible a esta problemática sanitaria y económica con implicancias a nivel nacional e internacional.

Fuente: conicet.gov.ar

Seguinos