CIENCIA Y TECNOLOGíA

6 de junio de 2024

Especialistas del CONICET analizan en Cell las perspectivas del primer fármaco para tratar la enfermedad del hígado graso en su estadio más avanzado

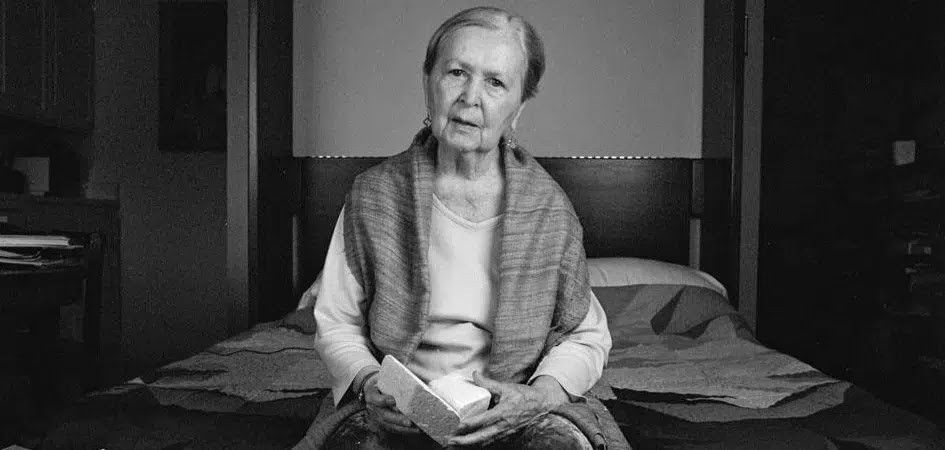

Silvia Sookoian y Carlos Pirola fueron convocados por la prestigiosa revista para caracterizar el diseño de la nueva molécula, que permitiría tratar esta patología (técnicamente llamada esteatosis hepática) de prevalencia epidémica en todo el mundo.

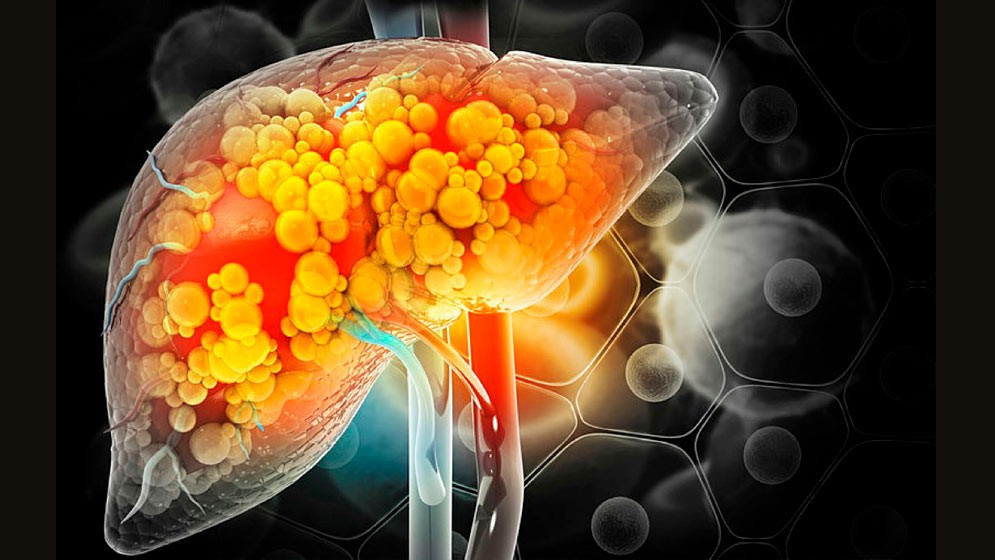

La esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), antes conocida como enfermedad grasa del hígado de etiología no alcohólica (NAFLD), es una enfermedad caracterizada por una acumulación anormal de grasa en el hígado. La esteatohepatitis metabólica asociada (MASH) es una etapa más avanzada de MASLD, que implica inflamación hepática y, en algunos casos, la aparición de fibrosis hepática, una “cicatriz” en el tejido después de años de daño crónico. MASH se encuentra asociada a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, y vinculada a factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, el colesterol o los triglicéridos elevados y la hipertensión arterial

Hasta el momento no había disponible ninguna terapia farmacológica para el tratamiento de MASH, y las recomendaciones terapéuticas apuntaban a corregir los factores de riesgo asociados con la enfermedad, y a la realización de actividad física -siempre que la condición del paciente lo permitiera-. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó, de manera condicionada, una molécula pequeña, llamada resmetirom, para el tratamiento de MASH en pacientes que presentan fibrosis hepática moderada a severa. Resmetirom se administra por vía oral, se comercializa bajo el nombre de Rezdiffra y fue desarrollada por la empresa farmacéutica Madrigal.

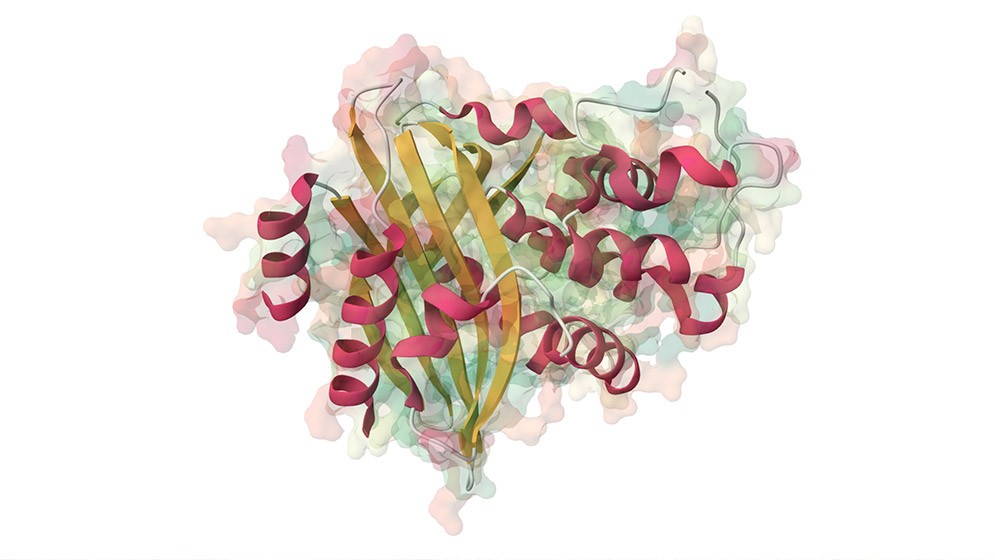

“Esta molécula está dirigida a actuar mediante su unión con la isoforma beta del receptor de hormona tiroidea (T3). Cuando la droga se capta en las células, en este caso en las células hepáticas, el complejo droga -receptor interactúa con otros receptores nucleares y desencadena una respuesta que se parece a la de las hormonas tiroideas. Estos procesos moleculares inducen a una reversión de los procesos patológicos que llevan a la esteatohepatitis, como la disfunción mitocondrial, y además permite que se reduzca la toxicidad causada por el exceso de lípidos en las células hepáticas y en la circulación sanguínea”, explica la investigadora del CONICET Silvia Sookoian, especialista en el estudio de MASLD y MASH, quien fue convocada por la prestigiosa revista Cell, junto con Carlos Pirola, también científico del Consejo, para realizar un ficha técnica del nuevo fármaco y una análisis de las implicancias clínicas de su aprobación . Tanto Sookoian como Pirola desempeñan sus tareas en el Centro de Investigación traslacional en Salud (CENITRES) de la Universidad Maimónides.

“Es muy importante destacar que su aprobación está condicionada a evaluar los efectos a largo plazo de la droga, dado que los resultados beneficiosos que se conocen hasta ahora son derivados de un ensayo clínico fase 3, los cuales no completaron todavía el seguimiento de los pacientes”, agrega Sookoian.

De acuerdo con la especialista, resmestirom fue aprobado en forma condicional debido a que que MASH ya alcanzó cifras de prevalencia epidémicas en todo el mundo y a que las proyecciones para los próximos años resultan aún más alarmantes. “Esta molécula fue probada para tratar trastornos de los lípidos y el colesterol años atrás, y a priori es relativamente segura. Obviamente su indicación requiere de una evaluación exhaustiva de los pacientes, incluyendo su función tiroidea y cardíaca”, advierte la investigadora.

Cell convocó a los especialistas del CONICET para hacer la revisión del fármaco por considerarlos autoridades científicas recocidas internacionalmente en el estudio de esta patología hepática, y no tener ningún conflicto de interés, dado que no estuvieron involucrados en el desarrollo de la droga ni participaron en los ensayos clínicos en lo que se la puso a prueba.

El artículo apareció en la sección de Cell “Bench to Bedside”, término utilizado para describir el proceso mediante el cual los resultados de la investigación realizada en el laboratorio se utilizan directamente para desarrollar nuevas formas de tratar a los pacientes. Cada vez que un desarrollo de estas características es aprobado por primera vez en pacientes, la revista le dedica un artículo en esta sección, porque de alguna manera lo consideran un descubrimiento relevante para la medicina.

El artículo tiene dos secciones, una dedicada a la descripción del fármaco desde el punto de vista molecular y desde sus acciones biológicas, y una sección específica dedicada a las perspectivas clínicas y futuras. “Por eso sentimos que es un honor que una revista tan importante nos haya convocado para esta tarea”, afirma la científica.

“La conclusión principal es que, hasta marzo de 2024, los pacientes con esta enfermedad no contaban con una terapia farmacológica aprobada para tratarla y desde la aprobación del resmetirom los pacientes con MASH con fibrosis hepática pueden ser tratados con este medicamento, aunque se debe seguir recomendando corregir los factores de riesgo asociados con la enfermedad, como sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, colesterol o triglicéridos elevados e hipertensión arterial”, señala Sookoian.

Veinte años de estudio de MASH

Aunque los especialistas del CONICET no estuvieron directamente implicados en el desarrollo de resmetirom, Sookoian destaca que, de todos modos, en el diseño del primer fármaco aprobado para tratar MASH ven reflejados los hallazgos que realizaron como grupo de investigación del CONICET durante los últimos 20 años. “Para usar un fármaco o una molécula pequeña de estas características, hace falta conocer la biología de la enfermedad, sus mecanismos patológicos y las condiciones que llevan al desarrollo de la enfermedad en particular en determinados pacientes. Nosotros, con Pirola, hemos contribuido a esta tarea de diferentes maneras”, indica Sookoian.

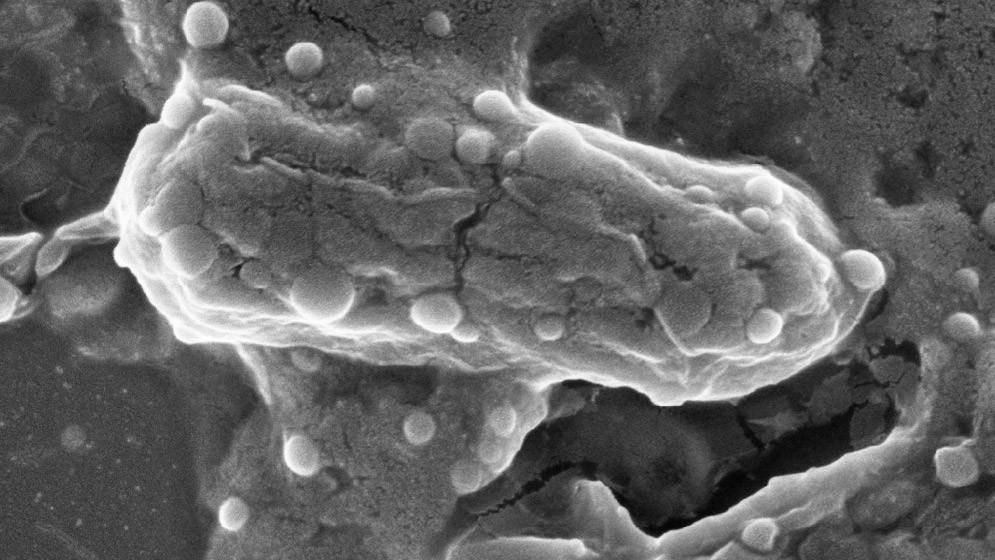

“Nuestras investigaciones demostraron que en esta enfermedad las mitocondrias del tejido hepático están particularmente dañadas, con alteraciones en su microestructura, con cambios en el número de las mismas, con daño en el ADN mitocondrial, y todo esto conlleva a una disminución marcada de la función de las mismas, particularmente en lo que se denomina como cadena respiratoria mitocondrial. Por otra parte, también demostramos que existen mutaciones en el ADN de las mitocondrias hepáticas de pacientes con MASH y fibrosis, particularmente en genes mitocondriales de la cadena respiratoria”, explica la investigadora, dando cuenta de algunos de los aportes más destacados del grupo.

En relación más específica con el desarrollo del fármaco, Sookoian señala que los resultados obtenidos por ella y Pirola mediante biología de sistemas y minería de datos, publicados en 2011 en la revista Current Hypertension Reports en 2011, posicionaron al receptor de hormona tiroidea tipo b, el blanco terapéutico del resmetirom, como un candidato para desarrollar terapias para el tratamiento síndrome metabólico y en este contexto también para el tratamiento del MASH.

“Cuando recibimos la invitación a escribir este artículo y resumir la historia de la enfermedad desde sus inicios hasta la fecha de aprobación del resmetirom sentimos de alguna manera que los 20 años de investigación de nuestro grupo dedicada a estudiar los mecanismos de esta enfermedad hicieron posible recibir este reconocimiento. Ciertamente podrían haber escrito este artículo muchos científicos destacados del mundo, incluyendo los médicos que participaron en el ensayo clínico. Sin embargo, la revista Cell eligió a científicos de Argentina para ello, lo cual es un orgullo para el país y su ciencia”, concluye Sookoian.

Referencia bibliográfica:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.05.009

Fuente: conicet.gov.ar

Seguinos